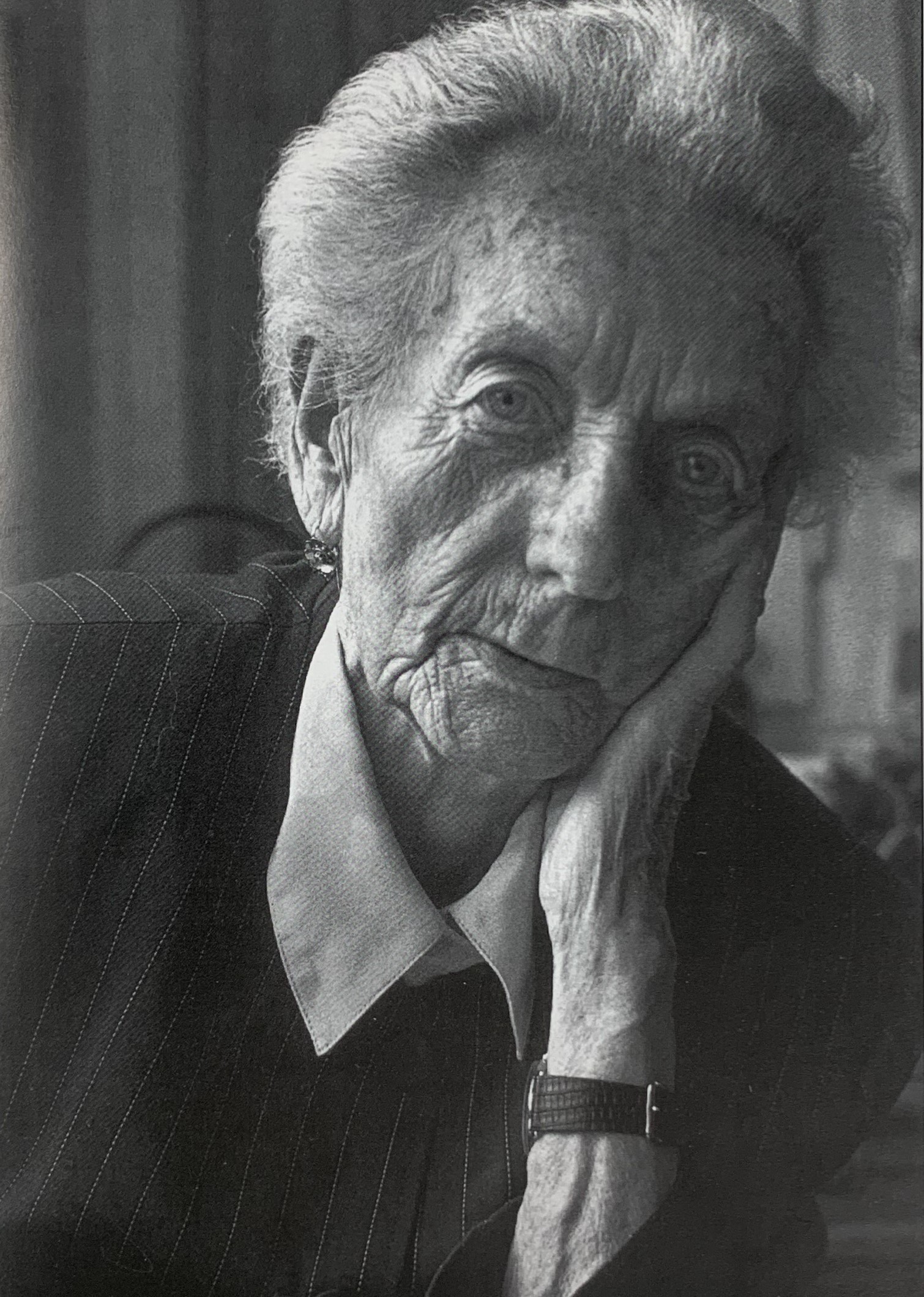

Die engagierte Kommunalpolitikerin, die viele Jahre lang die katholische Zentrumspartei vertreten hatte, war eine überzeugte Gegnerin des NS-Regimes. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Hanna Gerig zu den Mitbegründerinnen der Kölner CDU und setzte sich in ihrem Wahlkreis Deutz unermüdlich für eine verstärkte Entnazifizierung und Wiedergutmachung ein. Dafür erhielt sie den ehrenvollen Beinamen „Löwin von Deutz“.

Dass der katholische Glaube der wichtigste Kompass war, nach dem Hanna Gerig ihr Leben ausrichtete, hat seinen Ursprung in ihrem katholischen und politisch aktiven Elternhaus. Geboren wurde sie als Hanna Degenhardt am 31. Mai 1900 in Potsdam. Dort besuchte sie das Städtische Lyzeum, danach als Gasthörerin die Handelsschule und Handelshochschule. Bereits 1917 war sie Angestellte der Deutschen Bank in Potsdam. Ihr Interesse an Politik wurde schon früh geweckt. Vater Anton Degenhardt, Ortsvorsteher der Deutschen Zentrumspartei, sprach mit seiner Tochter ganz selbstverständlich über die Themen, die ihn beschäftigten. So fand auch Hanna mit 18 Jahren Zugang zur Zentrumspartei. Während ihrer Schulzeit war sie bei der katholischen Jugend tätig und leitete ab 1918 den Jugendbund des Katholischer Frauenbundes. Er war stark politisch ausgerichtet. Die jungen Frauen sollten für soziale und politische Verantwortung sensibilisiert werden und sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Das wurde 1919 mit der Weimarer Verfassung Wirklichkeit.

Auf einem Katholikentreffen lernte Hanna einen Parteifreund kennen, den christlichen Gewerkschafter und Reichstagsabgeordneten Otto Gerig (1885-1944), und heiratete ihn auf Anraten ihrer Eltern am 24. Mai 1924. Sie zog mit ihm nach Köln-Deutz in die Alarichstr. 41. In den nächsten Jahren stand zunächst das Familienleben im Vordergrund ihres Lebens, denn sie bekam fünf Kinder. Doch schon Ende der zwanziger Jahre stieg Hanna Gerig wieder in die Politik ein und war 1929/30 im Geschäftsführenden Ausschuss des Frauenbeirats der Kölner Zentrumspartei tätig.

Die Machtübernahme der Nationalsozialist*innen veränderte das Leben der Familie auf dramatische Weise. Als überzeugter Katholik verlor Otto Gerig nicht nur seine politischen Ämter, sondern auch seine Arbeit beim Christlichen Gewerkschaftsbund. Durch Gleichschaltung gingen alle Gewerkschaften in der Deutschen Arbeitsfront auf. Das Paar Gerig galt als politisch verdächtig und musste mehrmals erleben, dass ihr Wohnhaus von der Gestapo durchsucht wurde.

Vor allem aber war das Geld knapp. Otto Gerig hatte bei seiner Entlassung nur eine kleine Abfindung erhalten. Um seine Familie einigermaßen über Wasser zu halten, betrieb er eine Zeitlang ein Lebensmittelgeschäft, das jedoch kaum etwas einbrachte. Ein wenig Geld verdiente Hanna Gerig als Vertreterin für eine Bremer Kaffeefirma und mit Zimmervermietung, doch es reichte von vorne bis hinten nicht aus, und sie waren vorübergehend auf die Unterstützung durch das städtische Wohlfahrtsamt angewiesen. Zwar fand Otto Gerig schließlich eine Stelle als Leiter der Werkzeugabteilung bei den Kölner Ford-Werken, doch aufgrund seiner politischen Einstellung schwebte auch weiterhin das Damoklesschwert der Entlassung über ihm.

Nachdem das Ehepaar wiederholt von der Gestapo verhört worden war, spitzte sich die Situation nach dem missglückten Stauffenberg-Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 weiter zu. Bei der „Aktion Gewitter“ (oder auch Aktion „Gitter“ ) wurden mehrere missliebige katholische Demokraten verhaftet, unter ihnen auch Otto Gerig. Die Männer kamen ins Arbeitserziehungslager in den Messehallen Köln-Deutz, ein von der Stadt selbst betriebenes Außenlager des KZ Buchenwald, sie mussten u.a. bei Bombenräumungen helfen. Hanna Gerig beantragte Besuchserlaubnisse im El-DE-Haus bei der Kölner Gestapo, erhielt sogar einen Dauerbesuchsschein für täglichen Zugang und brachte Lebensmittel, Ungezieferbekämpfungsmittel, Wäsche, Medikamente, und, wann immer möglich, auch Hostien und Öl für die letzte Ölung. Oft ging sie mehrmals am Tag verkleidet ins Lager. Sie sprach mit Rechtsanwälten und über Mittelsmänner mit der Gestapozentrale in Berlin. Sie erblickte unmenschliche Szenen wie Folterungen, getrennte Familien, setzte sich ungeschützt dem Bombenterror am Lagerzaun aus. Zudem gab sie Nachrichten an beide Seiten weiter. Sie setzte sich mit aller Kraft für die Freilassung der mit ihrem Mann Inhaftierten ein, konnte aber nicht verhindern, dass diese im September 1944 nach Buchenwald transportiert wurden. Dennoch engagierte sie sich weiterhin so sehr für die Gefangenen in Deutz, dass die Lagerleitung ihr damit drohte, sie und ihre Kinder ebenfalls zu inhaftieren. Sie wurde der „Engel der Messehallen“ genannt.

Die katastrophalen Zustände im völlig überfüllten KZ überlebte Otto Gerig nur zwei Wochen. Er starb am 2. Oktober 1944 unter nicht geklärten Umständen. Am 5. Oktober wurde Hanna Gerig von der Lagerleitung über den Tod ihres Mannes informiert. Heute erinnert ein Stolperstein vor dem Haus Alarichstr. 41 an Otto Gerig.

Aus Angst vor einer möglichen Verhaftung verbrachte die verwitwete Hanna die nächste Zeit zusammen mit ihren Kindern versteckt bei einer befreundeten Familie im Bergischen. Sie überlebte Krieg und NS-Herrschaft und konnte 1945 endlich wieder nach vorne blicken, fest entschlossen, sich für eine bessere und menschliche Zukunft einzusetzen. So war sie 1945 an der Abfassung der Kölner Leitsätze beteiligt, dem vorläufigen Entwurf zu einem Parteiprogramm der CDU, die als überkonfessionelle Volkspartei konzipiert war. Auf Grundlage des christlichen Menschenbildes sollten Würde und Freiheit des Menschen künftig gegen etwaige staatliche Eingriffe geschützt sein. Zu der Zeit war Köln noch von den britischen Besatzungstruppen besetzt. Als entschiedene Gegnerin des NS-Regimes wurde Hanna Gerig von den Briten 1946, als Köln noch von den britischen Besatzungstruppen besetzt war, zum Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ernannt und gehörte ihr bis 1964 an. Wahlkreis der CDU-Frau war Köln-Deutz. „Wenn ich an diese Zeit denke, erinnere ich mich, daß wir mitunter lächelnd sagten: ‚Eigentlich regieren fünf Frauen jetzt die Stadt‘.“ Gemeint waren neben ihr die konfessionell orientierten, sozial und kulturell aktiven Kölnerinnen Sibille Hartmann, Dr. Hanna Adenauer, Leni Encke und Dr. Rosemarie Ellscheid.

Ihr Schwerpunkt galt dem Kampf für Wiedergutmachung und Entschädigung der NS-Opfer, was ihr den ehrenvollen Beinamen „Löwin von Deutz“ einbrachte. 1950 war sie Mitbegründerin des „Bundes der Verfolgten des Naziregimes“, der antikommunistischen Abspaltung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), und auch jahrelang dessen Vorsitzende. Ebenso agierte sie als Vizepräsidentin der „Union International de la Resistance et de la Deportation“.

Ab 1945 war sie Mitglied der Deutschen Angestellten Gewerkschaft, später Leiterin der DAG Frauenvereinigung Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Hauptvorstand. 1952 wurde sie zum Mitglied im Bundesvorstand für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung berufen. 1960 wurde sie Mitglied des CDU-Fachausschusses Öffentliche Dienste.

Auch beruflich konnte Hanna Gerig wieder Fuß fassen. Nach Kriegsende fand sie zunächst eine Anstellung als Sozialreferentin beim Kölner Energieversorger Rhenag, und ab 1949 arbeitete sie als Redakteurin bei der Katholischen Tageszeitung Kölnische Rundschau, wo sie den Bereich Sozialpolitik verantwortete. Endlich war sie finanziell unabhängig.

Frauen schienen in der Politik nach 1945 zunächst gute Chancen zu haben. Doch schon wurden sie verdrängt, als immer mehr Männer aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrten. Hanna Gerig verlor ihren Wahlkreis in Köln-Deutz, konnte sich jedoch in Ehrenfeld etablieren.

Bis zum Rentenalter blieb Hanna Gerig politisch aktiv.

1965 beendete sie mit ihrer Erwerbsarbeit auch ihr politisches Engagement. Noch im gleichen Jahr wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet, 1988 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz.

Nachdem Hanna Gerig viele Jahrzehnte für Gerechtigkeit und Menschenrechte eingetreten war, gönnte sie sich nun einen ruhigen letzten Lebensabschnitt. Ihr waren noch viele Jahre vergönnt. Die frühere Kommunalpolitikerin starb am 15. Dezember 1991 in Köln im hohen Alter von 91 Jahren.

Karin Feuerstein-Prasser, Irene Franken