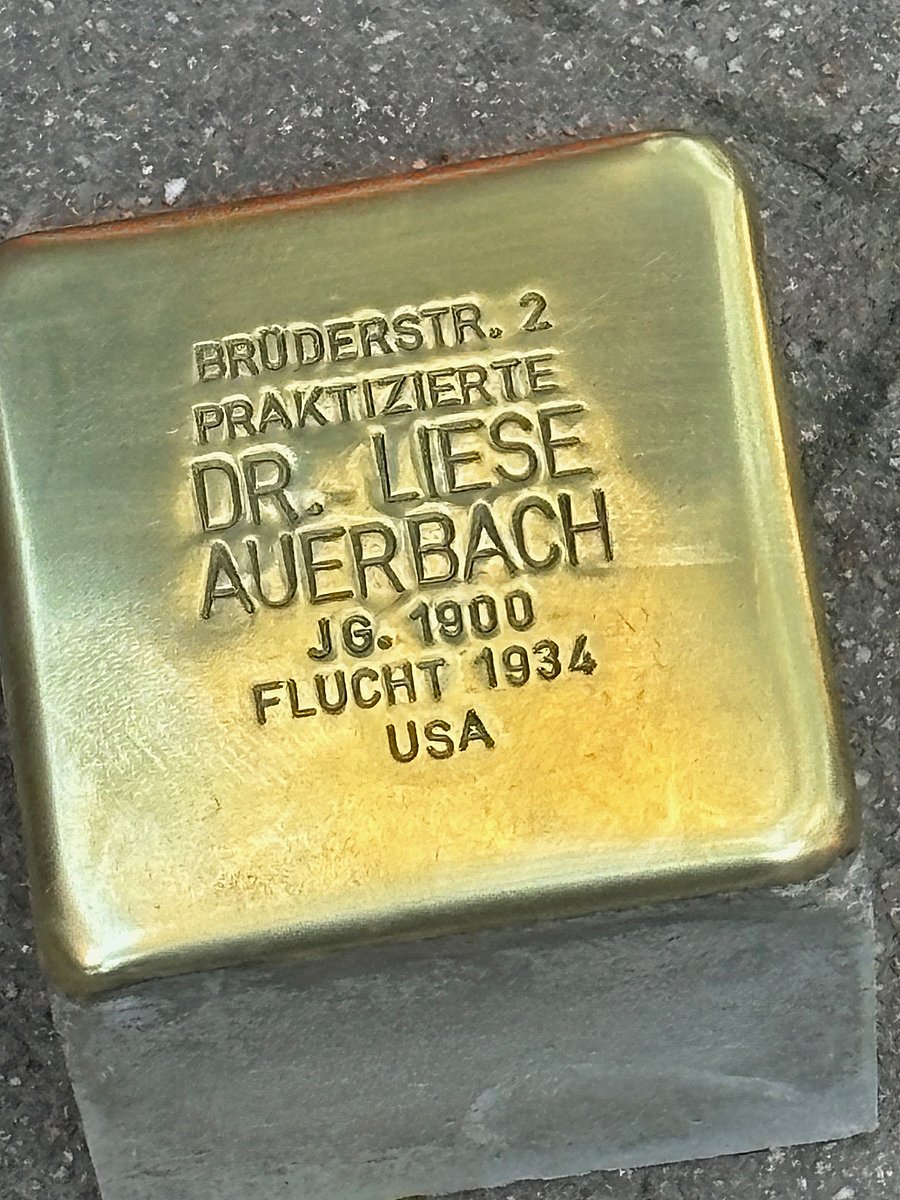

Seit 2014 erinnert ein Stolperstein in der Brüderstraße 2 an das Schicksal der Jüdin Lisbeth (Liese) Auerbach, der vermutlich ersten Kölner Internistin. Sie überlebte die Zeit des Nationalsozialismus, weil sie NS-Deutschland schon frühzeitig verlassen hat. In New York fand sie eine neue Heimat und konnte dort auch beruflich wieder Fuß fassen.

Dass sich Lisbeth Auerbach entschloss, Ärztin zu werden, hatte wahrscheinlich mit ihrem Vater zu tun. Dr. Benjamin Auerbach (1855-1940) führte nicht nur eine Praxis für Allgemeinmedizin und Geburtshilfe in der Mohrenstraße 35-37, er war auch von 1885 bis 1935 Chef des renommierten Israelitischen Asyls für Kranke und Altersschwache in der Ottostraße in Köln-Ehrenfeld (heute Jüdisches Wohlfahrtszentrum). Auch Mutter Ida (1869-1942) engagierte sich sozial, vor allem im Rahmen des Jüdischen Frauenvereins, den sie über viele Jahre leitete.

In der Mohrenstraße wuchs die am 4. Dezember 1900 geborene Lisbeth zusammen mit ihrer ein Jahr älteren Schwester Edith auf. Nach dem Abitur begann sie mit dem Medizinstudium an der Universität Köln, das sie im Mai 1924 mit der Promotion abschloss.

In der Ottostraße lernte Lisbeth eine gleichaltrige Kollegin kennen, die jüdische Ärztin Lili Jahn (1900-1944), die zwischen 1924 und 1926 immer wieder im Israelischen Asyl in der Ottostraße tätig war. Ihr tragisches Schicksal hat Martin Doerry 2002 in dem Buch „Mein verwundetes Herz“ aufgearbeitet. Nachdem sich ihr protestantischer Ehemann von ihr hat scheiden lassen, war Lili Jahn dem NS-Terror hilflos ausgeliefert und wurde 1944 in Auschwitz ermordet.

Nachdem Lisbeth Auerbach ab 1925 zunächst in Breslau als Assistenzärztin gearbeitet hatte, kehrte sie 1931 als „Fachärztin für Innere Medizin“ nach Köln zurück und eröffnete eine Praxis in der Brüderstraße 2. Wo sie damals gewohnt hat, ist nicht bekannt. Sie blieb ohnehin nicht mehr lange in Köln.

©Sammlung Bruno Chenique

Um der Diskriminierung und Ausgrenzung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, entschloss sie sich bereits 1934, Deutschland zu verlassen. Sie emigrierte zunächst nach Großbritannien, wo sie anfangs in London, später in Edinburgh lebte. Aber ihr eigentliches Ziel waren die USA. Nachdem ihr in Glasgow ein Pass ausgestellt worden war, konnte sie am 20. Juni 1934 in Southampton an Bord der „MS Albert Ballin“ gehen, die sie wenig später nach New York brachte. Unverzüglich beantragte sie die amerikanische Staatsangehörigkeit, die sie allerdings erst sechs Jahre später erhielt. Damit war Lisbeth Auerbach endgültig in Sicherheit. Inzwischen konnte sie auch beruflich Fuß fassen und in Manhattan als Internistin praktizieren. Weil sich die Situation für Jüdinnen und Juden in Deutschland immer mehr zuspitzte, entschlossen sich auch ihre Eltern zur Emigration in die USA. Ihr Vater starb nach nur wenigen Monaten, und auch ihre Mutter Ida folgte ihm zwei Jahre später.

©DGIM Maximilian G Broglie

Über Lisbeth Auerbachs weiteres Leben ist leider nichts bekannt. Sie selbst starb 16. März 1976 in New York im Alter von 75 Jahren.

Der Name Auerbach blieb in Köln jedoch unvergessen. Nach Kriegsende wurde ein Platz im Stadtteil Sülz zunächst nach ihrem Vater Dr. Benjamin Auerbach benannt. Am 7. März 2025 kamen noch drei weitere erklärende Namensschilder hinzu, denen der Platz jetzt gewidmet ist: Lisbeth, ihre Schwester Edith sowie Mutter Ida Auerbach.

Auf Veranlassung der DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin), in der sie Mitglied war, wurde 2024 in der Kölner Brüderstraße ein Stolperstein zum Gedenken an Lisbet Auerbach verlegt.

Karin Feuerstein-Prasser

Quellen/Publikationen

Material Kölner Frauengeschichtsverein

https://www.dgim-history.de/biografie/Auerbach;Lisbet%20%28Liesbeth,%20Liese,%20Liesel%29;1047