Seit März 2025 erinnert der Auerbachplatz in Köln-Sülz, der bislang ihrem Ehemann Benjamin gewidmet war, auch an Ida Auerbach und die gemeinsamen Töchter Edith und Lisbeth. Ida Auerbach gehörte zu den vielen Kölner Jüdinnen, die sich im Rahmen der bürgerlichen Frauenbewegung sozial engagierten und für verbesserte Lebens- und Wohnungsbedingungen eintraten. Von 1924 bis 1938 leitete sie den jüdischen Frauenbund, bevor sie gemeinsam mit ihrem Ehemann NS-Deutschland gerade noch rechtzeitig verlassen konnte.

© NS-DOK Köln

Ida Kohn wurde am 16.6.1869 im schlesischen Bennesch geboren, das damals noch zum Habsburgerreich gehörte. Heute liegt der Ort Horni Benesov in Tschechien. Nach dem Tod des Vaters 1876 beschloss ihre Mutter, mit Ida und den Geschwistern nach Mödling bei Wien zu ziehen, weil hier bereits Verwandte lebten.

Vermutlich besuchte Ida hier das Mädchenlyzeum, das sie wie zu der Zeit üblich mit einer Ausbildung zur Lehrerin abschloss. Über ihre frühen Jahre ist kaum etwas bekannt. Zu Spannungen in der Familie kam es, als ihre beiden Brüder Fritz und Otto zum Katholizismus konvertierten, weil sie sich bessere berufliche Aufstiegschancen erhofften. Ida hingegen blieb ihrem jüdischen Glauben ein Leben lang treu.

Die junge Frau war bereits Ende Zwanzig, als sie ihren späteren Ehemann kennenlernte. Dazu schrieb ihre Freundin Clara Sanders: „In Köln lebte ein sehr beliebter jüdischer Arzt, Dr. Benjamin Auerbach, der bei zahlreichen Familien unserer Kreise Hausarzt war. Er war mit 40 Jahren noch unverheiratet, obwohl da kaum ein Mädchen war, das dem herzensguten und hervorragenden Arzt nicht gerne die Hand gereicht hätte. Aber vor lauter Arbeit dachte er gar nicht ans Heiraten. Er hatte ja außer seiner Praxis auch noch die Leitung des großen Israelitischen Asyls für Kranke und Altersschwache, einem Krankenhaus und Altersheim. Die Mädchen jener Zeit waren ihm auch zu verwöhnt und anspruchsvoll. Er wollte nur eine sehr ernste Frau heiraten, die auf eigenen Füßen stand.“

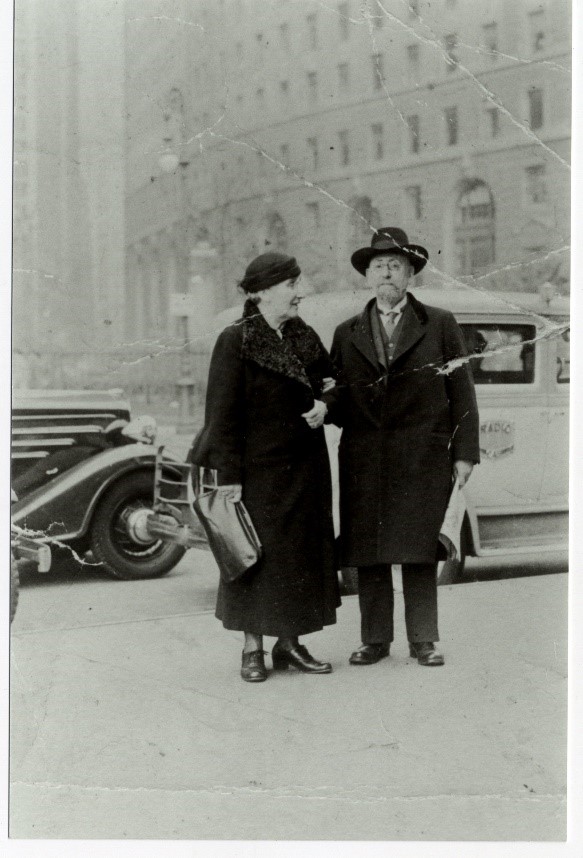

Mit Ida Kohn, die als Sozialarbeiterin tätig war, hatte er endlich die Richtige gefunden, zumal beide dem liberalen Judentum angehörten.1898 heirateten sie, und Ida folgte Dr. Benjamin Auerbach (1855-1940) nach Köln. Das Ehepaar lebte in der Mohrenstraße (zunächst Nr. 14, dann 35-37), wo er auch eine Praxis für Allgemeinmedizin und Geburtshilfe betrieb. Als „Volksarzt“, der sich mit seinen Patientinnen und Patienten in breitestem Kölsch unterhielt, genoss Dr. Auerbach viel Sympathie und großes Ansehen.

© NS-DOK Köln

In den nächsten Jahren kamen zwei Töchter zur Welt, 1899 Edith, ein Jahr später Lisbeth. Während die Ältere Künstlerin wurde, trat Lisbeth in die Fußstapfen ihres Vaters und studierte Medizin.

Als die Kinder älter wurden, begann Ida Auerbach in der Praxis ihres Mannes mitzuarbeiten, saß am Telefon und erledigte die Büroarbeiten. Aber es war ihr ein Herzensanliegen, sich wieder sozial zu engagieren. Daher trat sie dem israelitischen Frauenverein bei und führte ihn. Dieser war ab 1911 Mitglied in dem Dachverband Jüdischer Frauenbund. Der israelitische Frauenverein hatte sich zunächst vor allem der Wohlfahrtspflege verschrieben. Doch mit der Zeit kamen weitere Aufgabenfelder hinzu wie die Vermittlung von angemessenen Arbeitsstellen in jüdischen Familien und Betrieben, aber auch Berufsberatung für junge Mädchen und Frauen sowie moderne Hauswirtschaftskurse.

Seit 1909 war Ida Auerbach auch in der bürgerlichen Frauenbewegung aktiv, gehörte noch im gleichen Jahr zu den Mitbegründerinnen des Stadtverbands Kölner Frauenvereine und saß wenig später im Vorstand. Eines ihrer Anliegen war die verbesserte Wohnsituation, weil die Mehrheit der Menschen in den Großstädten noch viel zu oft in dunklen und engen Mietskasernen lebten. So wurde Ida Auerbach zu einer Verfechterin der aus England stammenden Gartenstadt-Bewegung, die sich für gesundes Leben und Wohnen im Grünen einsetzte. Hintergrund waren die vielen Tuberkuloseerkrankungen und andere Infektionskrankheiten, auch eine Folge des beengten Zusammenlebens.

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, erwies sich Ida Auerbach wie viele andere Jüdinnen auch als gute Patriotin und arbeitete in der Nationalen Frauengemeinschaft in der Abteilung „Haushaltspflege“ mit. Sicherlich war ihr Einsatz an der „Heimatfront“ mitentscheidend für ihre Wahl zur ersten Vorsitzenden des Stadtverbandes Kölner Frauenvereine am 23. Januar 1918, ein Amt, das sie aber nur ein Jahr lang ausübte. In dieser Zeit ging es ihr vor allem darum, das Wahlrecht für Frauen durchzusetzen, das diese mit der Weimarer Verfassung auch endlich erhielten.

Ida Auerbach gründete und leitete 1921 den Provinzialverband jüdischer Frauenvereine in Rheinland und Westfalen mit Sitz in Köln. 1924 wurde sie zur Vorsitzenden des Jüdischen Frauenbundes gewählt und blieb es bis 1938. In Zeiten der Weltwirtschaftskrise bemühte sie sich, die allergrößte Not zu lindern, doch die Zeiten wurden für sie und ihre Glaubensgenossinnen zunehmend bedrohlich. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam es zu massiven Entlassungen, und bereits Ende 1933 waren fast drei Viertel aller jüdischen Kölnerinnen erwerbslos. Jüdische Unternehmen mussten Konkurs anmelden, viele planten die Auswanderung nach Palästina.

Ida Auerbach und ihr Mann aber blieben vorerst in Köln, während die beiden Töchter schon früh ins Ausland gingen, Edith bereits in den Zwanziger Jahren nach Frankreich, die Ärztin Lisbeth 1933 in die USA. Aber Ida Auerbach wollte ihre Glaubensgenossinnen nicht im Stich lassen, wie auch Clara Sanders hervorhob: „Als die große Judenverfolgung und Vernichtung im April 1933 begann, war Frau Auerbach eine der tapfersten und rührigsten Frauen der jüdischen Gemeinde, und sie blieb das auch bis zur Auswanderung. Sie stand an der Spitze der jüdischen Wohlfahrt, und das war eine sehr schwere Aufgabe in jener Zeit. Diese mutige Frau scheute keinen Weg zu den Behörden, um den aussichtslosen Kampf für ihre Religionsgenossen zu versuchen.“

Doch spätestens nach der Reichspogromnacht mussten Ida und Dr. Benjamin Auerbach einsehen, dass es für sie in NS-Deutschland keine Zukunft gab. Im Februar 1939 emigrierten sie zunächst nach London, im Juni 1940 schließlich nach New York, wo Tochter Lisbeth inzwischen als Ärztin arbeitete. Der hochbetagte Benjamin starb nur wenige Monate später, und auch Ida Auerbach ereilte der Tod bereits am 5. August 1942. Sie wurde 73 Jahre alt. Das Grab des Ehepaars befindet sich auf dem Cedar Park Cemeteries in Paramus/New Jersey.

Karin Feuerstein-Prasser

Quellen:

Material Kölner Frauengeschichtsverein

FrauenGeschichtsWiki „Edith Auerbach“