Schon seit einiger Zeit gibt es in Köln-Müngersdorf einen Kulturpfad. Er führt an verschiedenen denkmalgeschützten historischen Bauwerken und architektonisch bedeutsamen modernen Gebäuden vorbei. Zu den 18 Stationen des Kulturpfads gehört auch das Atelierhaus der Bildhauerin Hilde Domizlaff in der Belvederestraße 79, in dem sie mehr als ein halbes Jahrhundert lang gelebt und gewirkt hat. Nachdem sie als junge Frau zum Katholizismus konvertiert war, widmete sie sich vornehmlich der sakralen Kunst, gestaltete Altäre, Tabernakel und Reliquiare für zahlreiche Kirchen im Rheinland. Sie war aktives Mitglied der 1926 in Köln gegründeten GEDOK (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen).

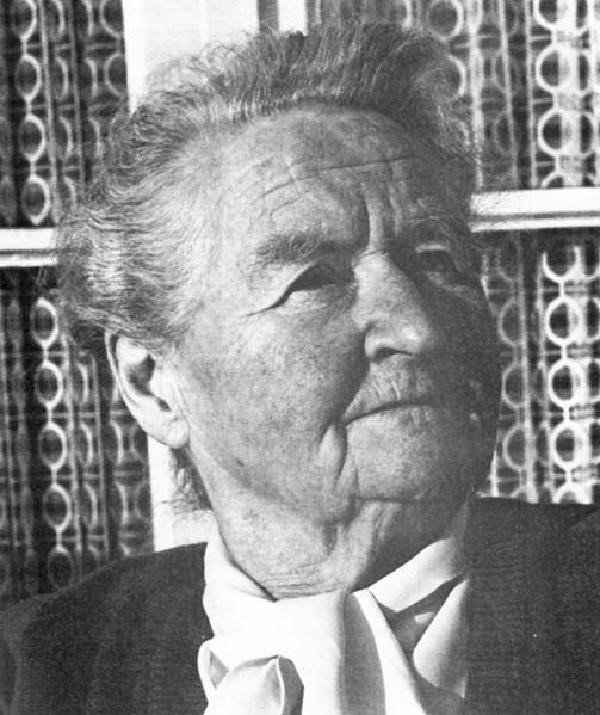

© Rheinisches Bildarchiv Köln

Kunst und Kultur prägten schon das protestantische Elternhaus, in das Hildegard Domizlaff am 26. Januar 1898 hineingeboren wurde. Als Vater Georg zum Präsidenten der Oberpostdirektion ernannt wurde, zog die Familie 1904 von Erfurt nach Leipzig. Hier wuchs Hilde zusammen mit ihren fünf Geschwistern in einer kulturell anregenden Atmosphäre auf, geschaffen vor allem durch Mutter Catharina.

Es war den Eltern überaus wichtig, allen Kindern die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. So absolvierte Hilde ihre Schulzeit in verschiedenen Internaten, bevor sie 1915 eine gärtnerische Ausbildung in Berlin begann. Nebenher zeichnete sie gern und versuchte sich im Modellieren. Letztlich aber war es einem Freund der Familie, dem Leipziger Maler und Bildhauer Max Klinger zu verdanken, dass Hilde Domizlaff die künstlerische Laufbahn einschlug. Mit sicherem Blick erkannte er ihr Talent und riet der 20-Jährigen zu einer entsprechenden Ausbildung. Mit Einverständnis der Eltern begann sie 1918 als einer der ersten Frauen ein Studium an der Kunstakademie Weimar.

Es ging Hilde Domizlaff wie vielen anderen jungen Leuten damals. Auch an ihr war der Erste Weltkrieg nicht spurlos vorbeigegangen. Die alte Welt war zerbrochen, man suchte dringend nach Neuorientierung. Damals begann Hilde Domizlaff, sich intensiv mit theologischen Fragen zu beschäftigen und wandte sich zunehmend dem katholischen Glauben zu. Verärgert schrieb der Vater an seinen Sohn Hans: „Hilde neigt jetzt zum Katholizismus und geht früh in die Messe. Armes Mädchen!“

Tatsächlich führte ihre Konversion kurz nach ihrer Volljährigkeit am 19. April 1919 zumindest vorübergehend zum Bruch mit der Familie. Der Vater verweigerte die weitere Finanzierung ihres Studiums, und so war Hilde gezwungen, die Kunstakademie Weimar aus finanziellen Gründen zu verlassen.

In dieser Situation erwies sich Max Klinger erneut als hilfreich. Es gelang ihm, der talentierten jungen Frau einen Platz an der Kunstgewerbeschule Hamburg zu verschaffen, wo ihr sogar ein eigenes Atelier zur Verfügung stand. Der Erfolg stellte sich schon bald ein, die Werke der Bildhauerin waren auf Ausstellungen zu sehen, über die auch in der Presse berichtet wurde. Schon 1920 konnte Hilde Domizlaff stolz in ihr Tagebuch schreiben: „Gestern habe ich mein Madönnchen verkauft. Meine erste Arbeit. 2000 M. Der erste Schritt zur Selbstständigkeit, äußerer Unabhängigkeit.“ Ihre Arbeiten waren im expressionistischen Stil gehalten, doch so ganz überzeugt war sie davon nicht. 1922 – inzwischen lebte sie in Soest – notierte sie: „Ich schwanke immer hin und her zwischen den Formen des starken Ausdrucks, ich möchte sagen, der hässlichen, aber starken Gebärde, die in der selben Generation mit mir geboren wurde und jener Ruhe, Gelassenheit, vielleicht Klassik, in die ich vielleicht schon gehöre und in die meine in der Kirche zur Ruhe gekommene Seele ebenfalls gehört. Von der glaube ich, dass sie eine Form für meine Kunst in Zukunft abgeben wird.“ So war es tatsächlich: In den bewegten Zwanziger Jahren reifte die junge Künstlerin vom Expressionismus über die Abstraktion schließlich zum Gegenständlichen: „Die Schönheit der Welt hat mich immer becirct“, so erklärte sie ihren künstlerischen Wandel, „die Schönheit einer Pflanze, eines Tieres, eines menschlichen Körpers.“

© Rheinisches Bildarchiv Köln

In der nächsten Zeit erhielt sie erste Aufträge aus dem Kölner Raum. 1925 fertigte sie zunächst ein Kriegerdenkmal für die romanische Kirche St. Martinus in Köln-Esch an. Im Jahr darauf gestaltete sie den Herz-Jesu-Altar für die neu erbaute Kirche St. Cosmos und Damian im Stadtteil Weiler.

Hilde Domizlaff arbeitete gern mit ihrer Freundin und Kollegin Helen Wiehen (1899-1969) zusammen, die sie schon aus der Leipziger Zeit kannte. 1927 bezogen die beiden eine Wohnung in Köln, und als das nötige Geld zusammen war, ließen sie 1929/30 ein Atelierhaus im Stadtteil Müngersdorf in der Belvederestraße 79 bauen, das ganz ihren Bedürfnissen angepasst war. Doch 1935 heiratete Helene Wiehen und folgte ihrem Mann nach Garmisch-Partenkirchen.

Hilde Domizlaff lebte in den nächsten Jahren sehr zurückgezogen und ging ganz in ihrer Arbeit auf. Damals illustrierte sie hauptsächlich Bibeltexte mit Holzschnitten. Seit 1938 korrespondierte sie intensiv mit dem Bildhauer Gerhard Marks (1889-1951), den sie schließlich sogar überreden konnte, ebenfalls nach Köln zu ziehen. Tatsächlich bezog Marks zusammen mit seiner Frau 1953 ein Atelierhaus ganz in der Nachbarschaft.

Nachdem sie die Kriegsjahre unbeschadet überstanden hatte, fühlte fühlte sich Hilde Domizlaff in Müngersdorf wieder sehr wohl und ihrer katholischen Gemeinde St. Vitalis eng verbunden. Für die Kirche schuf sie sowohl ein wertvolles Prozessionskreuz mit silbernem Korpus als auch den Tabernakel und einen Altarleuchter.

Seit den 1960er Jahren wurde Elfenbein zu ihrem bevorzugten Arbeitsmaterial. Für die von Gottfried Böhm erbaute Kirche St. Engelbert in Köln-Riehl gestaltete sie den Tabernakel aus vergoldetem Metall und Elfenbeintafeln. Große Anerkennung fanden zudem neben liturgischem Gerät zwölf Bischofsstäbe, die sie im Laufe der Zeit u.a. für die Kardinäle Frings, Höffner und Meisner gefertigt hatte.

Im Alter von 89 Jahren starb Hilde Domizlaff am 22. Februar 1987 in jenem Haus, in dem sie so lange gelebt und künstlerisch gearbeitet hatte. Es ist heute vollständig renoviert und steht unter Denkmalschutz. Beigesetzt wurde sie auf dem Müngersdorfer Friedhof. Ihr gesamtes Vermögen hat die überzeugte Katholikin der Kirche vermacht.

Karin Feuerstein-Prasser

Quelle:

„Hilde Domizlaff“ im Portal Rheinische Geschichte www.rheinische.geschichte.lvr.de/Persönlichkeiten/Hildegard.Domizlaff

Severin, Ingrid Leonie, Hildegard Domizlaff, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hildegard-domizlaff-/DE-2086/lido/57c696384797c5.41051994 (abgerufen am 28.06.2025)