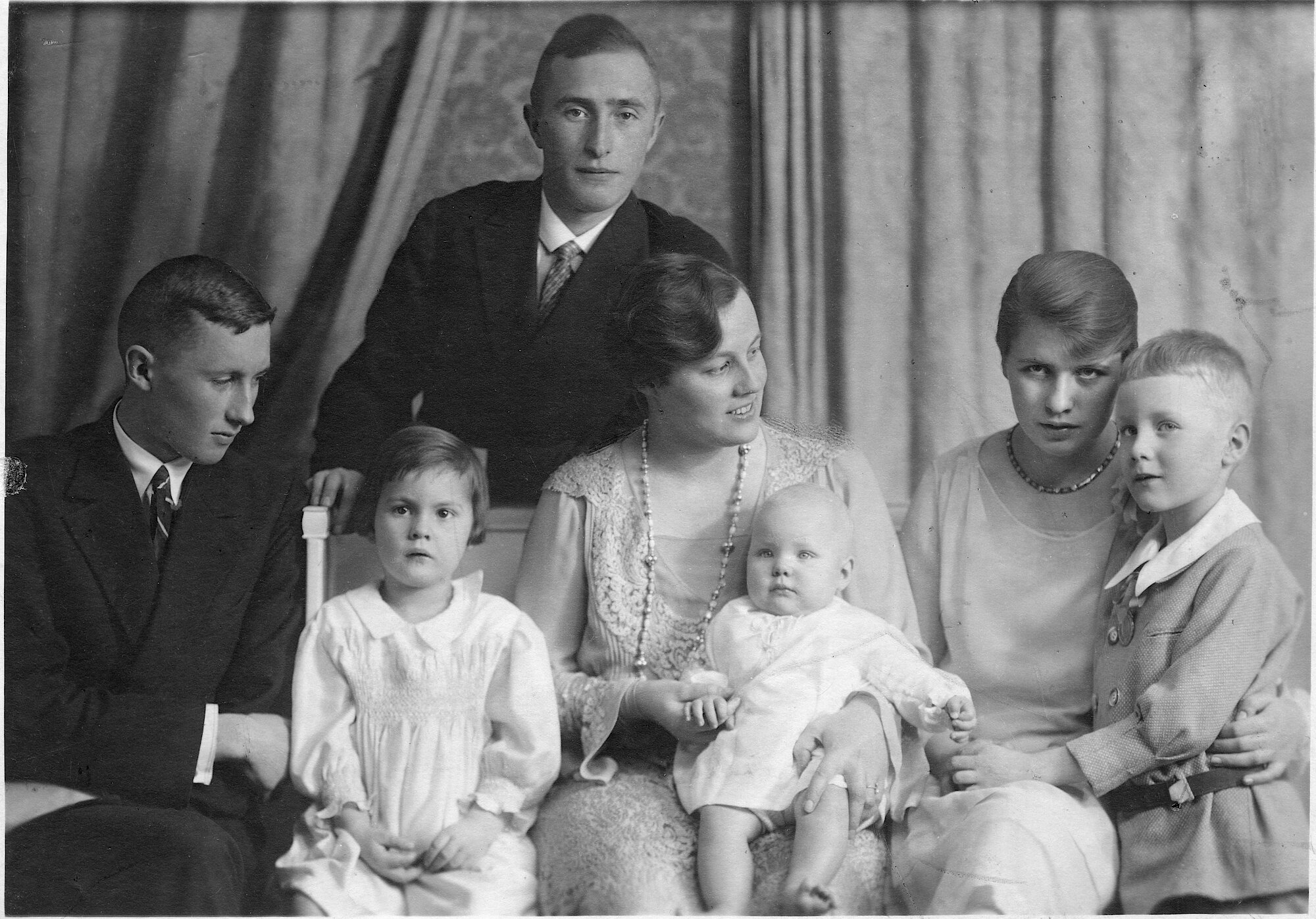

Der Tod seiner ersten Ehefrau Emma im Oktober 1916 stürzte den damaligen Kölner Kommunalpolitiker Konrad Adenauer (1876-1967) in tiefe Verzweiflung. Der verwitwete Vater von drei Kindern wusste zunächst nicht, wie es weitergehen sollte. Als „Retterin in der Not“ erwies sich seine junge Nachbarin „Gussie“ Zinsser, die Adenauer schon seit mehreren Jahren kannte und schätzte. Aus der Freundschaft entwickelte sich schließlich eine enge Beziehung. Nur eine Woche nach Adenauers Wahl zum Oberbürgermeister von Köln heirateten die beiden am 25. September 1919.

© Eugen Coubilier / StBKAH

Seitdem die Adenauers 1911 ihr Haus in der Max-Bruch-Str. 6 in Köln-Lindenthal bezogen hatten, pflegten sie zu ihren Nachbarn, der Familie des Universitätsprofessors Ferdinand Zinsser, eine freundschaftliche Beziehung. Die älteste Tochter Gussie, die am 7. Dezember 1895 zur Welt gekommen war, hatte vor allem die drei Adenauer-Kinder – Konrad, Max und Rita – ins Herz geschlossen. Sie war zutiefst erschüttert, als deren Mutter Emma mit nur 36 Jahren starb. Weil sie nicht berufstätig war – die Familie hielt eine eher kulturell geprägte Ausbildung für angemessen – nahm sich Gussie viel Zeit für die Kinder und hatte sicherlich auch ein offenes Ohr für den trauernden Konrad Adenauer. Man kam ins Gespräch, beide liebten die Musik, hatten Freude an der Gartengestaltung, und trotz des Altersunterschieds von 19 Jahren wurden sie schließlich ein Paar. Bald war die Heirat beschlossene Sache, wobei allerdings noch ein Hindernis zu beseitigen war: Die Protestantin Gussie Zinsser musste zum Katholizismus konvertieren, was sie zwar bereitwillig, aber ohne religiöse Überzeugung tat.

Am 25. September 1919, eine Woche nach Adenauers Wahl zum Kölner Oberbürgermeister, heirateten sie, und Gussie wurde ihrem vielbeschäftigten Ehemann zur unersetzlichen Partnerin. Schon bald wuchs die Familie weiter. 1920 kam Sohn Ferdinand zur Welt, der aber nur wenige Tage lebte. 1923 wurde Paul geboren, Lotte 1925, 1928 folgte Elisabeth (Libet) und 1931 Georg als „Nesthäkchen“. Nach Angaben von Tochter Libet führte man ein ausgesprochen harmonisches Patchwork-Familienleben: „Es fiel ihr leicht, die Zuneigung der `Großen` zu gewinnen. Meine Mutter akzeptierte die eingeübten Verhaltensweisen der Familie Adenauer. Sie prägte die häusliche Atmosphäre, jedoch dem heiteren Lebensstil ihres Elternhauses folgend, förderte warmherzig und lebensbejahend ein fröhliches abwechslungsreiches Familienleben.“

© StBKAH

Doch allein die Erziehung der großen Kinderschar – bei der sie durch eine liebevolle Kinderfrau unterstützt wurde – füllte Gusssie nicht aus. Mit wachem Blick verfolgte sie die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen und begann, sich karitativ zu betätigen. So wirkte sie im Rahmen des Katholischen Deutschen Frauenbundes und weiterer sozial oder künstlerisch ausgerichteter Vereinigungen mit. Und natürlich musste sie als Gattin des Kölner Oberbürgermeisters auch an zahlreichen gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen. In diese Rolle wuchs Gussie ebenfalls spielend leicht hinein.

Diese erfüllte Zeit endete jäh mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Konrad Adenauer hatte es sich mit dem neuen Regime verscherzt, als er im Februar 1933 bei einem Besuch Adolf Hitlers in Köln angeordnet hatte, die Hakenkreuzfahnen von der Deutzer Brücke zu entfernen. Auch Gussie geriet schon früh in den Fokus der Nazis, nachdem sie im März gemeinsam mit anderen Frauen einen Wahlaufruf der Zentrumspartei unterzeichnet hatte. Darin hieß es: „Es geht um deutsches Schicksal. Wir Frauen sind mitverantwortlich für seine Gestaltung.“ Dann kamen die Übergriffe der „braunen Horden“ zur Sprache: „Die traurigen Vorfälle lassen sich nicht allein aus der Erregung des Wahlkampfes erklären; sie sind Ausfluss einer Gesinnung, die hemmungslosen Hass predigt und die Vernichtung des Gegners will. Es erschüttert uns zutiefst, dass selbst die Jugend mit solchen Gedanken vergiftet wird.“

© StBKAH

Noch im gleichen Monat wurde Konrad Adenauer von den Nazis seines Amtes enthoben und musste Köln bei Nacht und Nebel verlassen, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Von April 1933 bis April 1934 fand er Unterschlupf in der Benediktinerabtei Maria Laach in der Eifel. Zuverlässige Freunde sorgten dafür, dass die Briefe, die er und Gussie einander schrieben, auch tatsächlich ankamen.

Überraschenderweise wurde das Strafverfahren gegen Konrad Adenauer im Frühjahr 1934 eingestellt, sodass die Familie endlich wieder vereint war. Da sie sich in Köln jedoch nicht mehr sicher fühlte, entschlossen sich die Adenauers zum Umzug ins ferne Potsdam. Aber die Sehnsucht nach dem Rheinland war so groß, dass sie 1937 wieder zurückkehrten. Gussies Bruder, der Architekt Ernst Zinsser, baute ihnen ein Haus am Zenningsweg in Rhöndorf, in dem sie seitdem lebten.

Doch sicher fühlten sie sich keineswegs, wie Tochter Libet berichtet: „Unsere Eltern haben nie einen Hehl aus ihrer Meinung über den Nationalsozialismus gemacht, also kannten wir Kinder die Hintergründe unserer Lage. Wir lernten, uns außerhalb des Hauses nicht auf verfängliche Fragen einzulassen. Aber niemand wollte noch etwas mit uns zu tun haben. Auch die Eltern hatten kaum noch Freunde. SA-Männer und Hilfspolizisten, die sich „Schutzwache“ nannten, standen ständig vor unserem Haus.“

© StBKAH

Die Adenauers boten dem NS-Regime keinerlei Angriffsfläche – bis zum gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler im Sommer 1944. Auch wenn eine Hausdurchsuchung keinerlei Anhaltspunkte für eine mögliche Beteiligung lieferte, so wurde Konrad Adenauer am 23. August 1944 verhaftet und ins Gestapo-Gefängnis auf dem Kölner Messegelände gebracht. Als ihm mit Hilfe von Freunden die Flucht gelang, musste Gussie zum Verhör ins EL-DE-Haus. Weil sie sich weigerte, Adenauers Versteck preiszugeben, drohten ihr die Nazi-Schergen, auch sie selbst und die Töchter ins Gefängnis zu stecken. Diesem Druck war Gussie nicht gewachsen. Sie verriet den Aufenthaltsort ihres Mannes, der noch in der gleichen Nacht bei Hachenburg im Westerwald verhaftet wurde.

Nachdem man Gussie ins Frauengefängnis der Abtei Brauweiler gebracht hatte, unternahm sie einen Selbstmordversuch, wurde aber noch rechtzeitig gefunden und wenig später entlassen. Doch von diesen traumatischen Erlebnissen hat sie sich nie mehr erholt, auch nicht, als Adenauer im November 1944 wieder freikam. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends, und am 3. März 1948 starb Gussie im Alter von 52 Jahren. Auf dem Rhöndorfer Waldfriedhof fand sie ihre letzte Ruhe.

© Emil Groote / StBKAH

Quellen:

Material Kölner Frauengeschichtsverein

- Franken Irene, Die Frau an seiner Seite. In: Rita Wagner, Kölnisches Stadtmuseum (Hrsg.), Konrad der Große. Die Adenauerzeit in Köln 1917-1933, Mainz 201

- Mensing Hans-Peter, Emma, Gussie und Konrad Adenauer. Mit den Töchtern Ria Reiners, Lotte Multhaupt und Libet Werhahn. In: Dieter Zimmer (Hg.), Deutschlands First Ladys. Die Frauen der Bundespräsidenten und Bundeskanzler von 1949 bis heute, Stuttgart 1998

- Werhahn Libet, Im Wechselbad der Geschichte – Gussie Adenauer. In: Marlene Zinken (Hrsg.), Der unverstellte Blick. Unsere Mütter (aus)gezeichnet durch die Zeit 1938-1958, Opladen 2007

Lesetipp:

Roman „Gussie“ von Christoph Wortberg, DTV 2024

Karin Feuerstein-Prasser