„Et gitt bei uns in Kölle an jeder Eck,

Dat eß jo grad so schön, ne andere Jeck…“

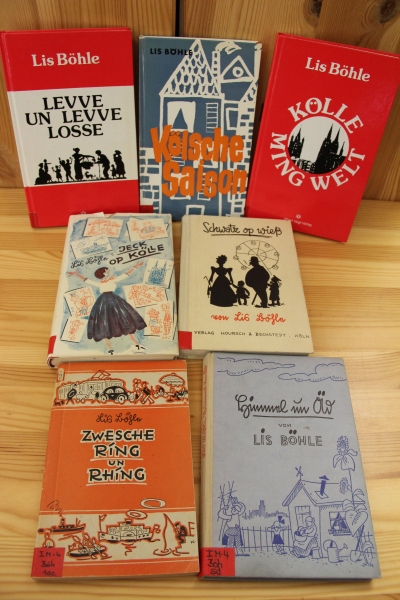

Mit diesen Zeilen beginnt das Gedicht „Jeck op Kölle“, das aus der Feder der Kölner Mundartautorin Lis Böhle stammt. Inzwischen verschwindet die „kölsche Sproch“ zunehmend aus unserem Alltag. Doch noch bis in die 1970er Jahre gab es sowohl im Rundfunk, in Tageszeitungen, Zeitschriften und Büchern zahlreiche kölsche Texte, darunter viele von Lis Böhle, die darin die Eigenarten ihrer Zeitgenossen liebevoll-spöttisch auf die Schippe nimmt.

Gertrud Elisabeth Frederica Böhle, die schon bald nur noch „et Lis“ genannt wurde, kam am 31. Juli 1901 in Köln-Nippes zur Welt und wuchs in der Franziskastraße auf. Sie war das jüngste von acht Kindern, von denen fünf aus der zweiten Ehe des früh verwitweten Vaters mit Anna stammten.

Vater Friedrich Böhle, der sein Geld als Eisenbahn-Obersekretär verdiente, legte großen Wert auf ein gutes Allgemeinwissen und engagierte sich im Volksbildungsverein Köln-Nippes. Auch die kleine Lis war ein sehr wissbegieriges Kind. Nach dem Besuch der katholischen Volksschule Gellertstraße kam sie zunächst auf die renommierte Ursulinenschule, anschließend in ein Mädchenpensionat.

©LVR

Mit nur zehn Jahren begann sie, kleine Geschichten und Gedichte zu verfassen, die sie gerne auf Familienfeiern vortrug. Das war gleichsam der Beginn ihrer Karriere als Mundartautorin, die sie in den kommenden Jahrzehnten nicht nur in Köln bekannt machte.

1925 heiratete Lis Böhle ihren Freund aus Kindertagen, den etwa gleichaltrigen Hans Schmitt-Rost. Er arbeitete damals noch in leitender Funktion bei einer Kölner Baufirma, doch seine eigentlich Liebe gehörte dem Journalismus und der Schriftstellerei.

Schon bald nach der Hochzeit wurde Tochter Sonja geboren, die das einzige Kind der Familie blieb. Lis Böhle hatte zu dieser Zeit bereits begonnen, ihre Texte in kölscher Sprache in verschiedenen Tageszeitungen zu veröffentlichen. Wichtigste Inspirationsquelle war ihre Kindheit in Nippes, die sich überwiegend auf der Straße abspielte. Daneben arbeitete sie freiberuflich für den Rundfunk, sowohl als Mundartsprecherin als auch als Autorin von Unterhaltungssendungen und kölschen Hörspielen. Damals war sie für die 1927 gegründete WERAG (Westdeutsche Rundfunk A.G) tätig, die 1934 als Reichssender Köln von den Nationalsozialisten verstaatlicht wurde.

Politisch aber standen Lis Böhle und ihr Mann dem NS-Regime fern. Beide pflegten enge Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern, die zu den „Kölner Progressiven“ gehörten, darunter Franz Wilhelm Seiwert, Anton Räderscheidt und Martha Hegemann.

Für Schmitt-Rost, der sich zu Beginn der 1930er Jahre als Journalist und Schriftsteller selbstständig gemacht hatte, wurde es nach nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zunehmend schwierig, seine Texte zu publizieren. Die unterhaltsamen Geschichten, die Lis Böhle schrieb, standen hingegen auch weiter hoch im Kurs. So kam es, dass sie vorübergehend zur Hauptverdienerin der Familie wurde. Mit der Artikelserie „Et Köbesche schriev…“ gelang es ihr, das Publikum im Sturm zu erobern. Allerdings wusste niemand, wer sich tatsächlich hinter dem Pseudonym „Köbesche“ versteckte. Das klärte sich erst Jahre später auf. Ab 1937 veröffentlichte sie ihre „Rüümcher und Verzällcher“ auch in Buchform, kurze, meist amüsante Geschichten über das kleinbürgerliche Familienleben in Köln.

Doch die Tage des von ihr so geliebten alten Kölns waren gezählt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt durch die zahlreichen Bombenangriffe zunehmend in Schutt und Asche gelegt. 1942 wurde auch das Wohnhaus der Familie Böhle-Schmitt am Kolpingplatz in der Innenstadt vollständig zerstört. Schweren Herzens verließen sie Köln und lebten bis Kriegsende in Oberstdorf im Allgäu.

Die Zeit im „Exil“ nutzte Dr. Hans Schmitt-Rost, um ein Buch über den Wiederaufbau seiner zerstörten Heimatstadt zu schreiben, „Der Neuaufbau der Stadt Köln“, das 1946 erschien. Das blieb nicht ohne Folgen. Als man nach Kriegsende nach Köln zurückkehrte, bewarb er sich mit dem Manuskript um eine Stelle bei der Stadt Köln und erhielt tatsächlich den Posten des Leiters des Nachrichtenamtes, den er bis zu seiner Pensionierung 1966 innehatte. Endlich war die Familie finanziell abgesichert.

©Ingeborg Nitt

Auch Lis Böhle konnte ihre Arbeit zunächst beim neu gegründeten NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk) fortsetzen, aus dem 1955 der WDR hervorging. Schon 1946 strahlte der NWDR Lesungen von und mit Lis Böhle aus und sie begann ebenfalls, für den Kinderfunk zu arbeiten: „Lis Böhle und die kölschen Pänz“. Ihre Hörspielreihe „Wat dä Schmitzens all passäd“, die zwischen 1960 und 1974 ausgestrahlt wurde, erfreute sich großer Beliebtheit, Episoden und Alltagskonflikte aus dem Leben der Kölner Familie Schmitz. Hinzu kamen mehrere Bücher wie „Jeck op Kölle (1955) oder „Kölsche Saison“ (1963). In den 1970er Jahren erhielt Lis Böhle auch eine eigene Kolumne im Kölner Stadt-Anzeiger: „De Woch fängk jot an mem Lis Böhle“, die zahlreiche Leserinnen und Leser hatte.

Nach dem Tod ihres Mannes zog sich Lis Böhle, die ohnehin ein eher ruhiges Leben geführt hatte, völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Gesundheitliche Probleme stellten sich ein, vor allem wurden ihre Augen immer schlechter, sodass sie im fortgeschrittenen Alter das Schreiben aufgeben musste. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie in einem Seniorenheim im Troisdorf. Dort starb Lis Böhle am 29. Oktober 1990 im Alter von 89 Jahren. Im Familiengrab auf dem Kölner Melatenfriedhof fand sie ihre letzte Ruhestätte.

Vor allem in Köln-Nippes, wo Lis Böhle die Kindheit verbracht hatte, lebt die Erinnerung an die Mundartautorin fort. 1995 gab der Nippes-Experte Reinhold Kruse ihre Kindheitserinnerungen unter dem Titel „Glückliche Jahre“ in Buchform heraus. Schauplatz ist die Franziskastraße, wo die Böhles lange gelebt haben. Seit 1997 erinnert auch der Lis-Böhle-Park an der Niehler Straße/Ecke Innere Kanalstraße an das „Mädchen aus Nippes“.

Karin Feuerstein-Prasser

Quellen:

- Material vom Kölner Frauengeschichtsverein

- Nitt, Ingeborg, Lis Böhle, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/lis-boehle/DE-2086/lido/5b4ca28880ad16.20576738 (abgerufen am 15.09.2025)