Olga Oppenheimer, 1913-1935 verh. Worringer, ist eine avantgardistische Malerin und Grafikerin. Sie war Gründungsmitglied der Künstler*innenvereinigung Gereonsklub. 1941 wurde sie als Jüdin in der Euthanasieanstalt Hadamar ermordet. Jahrzehnte vergessen, fand Oppenheimers Engagement nicht nur als Malerin, sondern auch als Ausstellungsveranstalterin erstmals wieder 1979 eine Würdigung in der Ausstellung „Rheinische Expressionisten“ in Bonn, Krefeld und Wuppertal. Hier wurden fünf erhaltene Werke gezeigt.

Als ältestes Kind des jüdischen Versicherungskaufmanns Max Samuel Oppenheimer (1852-1922) wird Olga am 9. Juni 1886 in Köln geboren. Sie hat noch fünf jüngere Geschwister, einen Bruder und vier Schwestern. Ihr Zeichentalent wird früh gefördert. Die Eltern sind wohlhabend und mieten Olga schon zu Schulzeiten ein eigenes Atelier in der Kölner Rubensstraße. 1906/07 folgt Olga Oppenheimer mit der acht Jahre älteren Emmy Worringer (1878-1961) den Freundinnen Marta Schmitz und Agnes Oster an die Damenakademie in München, um hier und in Dachau ihre Kunstmalerausbildung fortzusetzen. Bereits 1907 entsteht ein pastellfarbenes Portrait (Abb.2) im impressionistischen Stil, den sie vom Studium in München kannte.

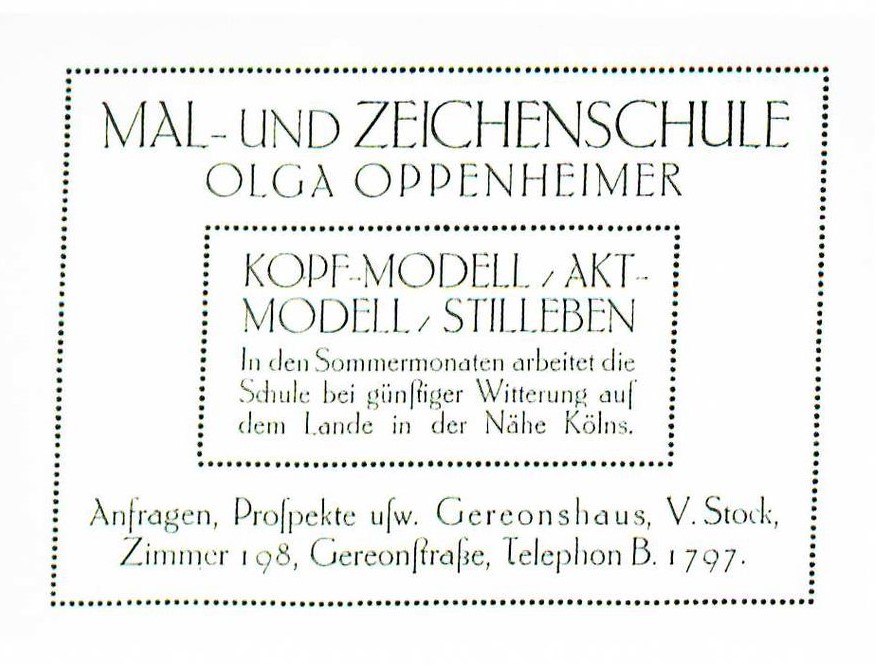

1909 finanzieren die Eltern ein Studienjahr in Paris an der Académie Ranson bei Paul Sérusier (1864-1927), einem Schüler von Paul Gauguin (1848-1903). Oppenheimer knüpft in Paris wichtige berufliche Kontakte. Die folgenden drei Jahre lebt sie erneut im Elternhaus im Marsilstein 28. 1910 richtet sie in dem neu erbauten Gereonshaus (Abb. 4) im Geschäftsviertel, in dem sich auch die Versicherungsagentur des Vaters befand, unter dem Dach ihr Atelier ein und eröffnet die „Mal- und Zeichenschule Olga Oppenheimer“ (Abb.3). Schwerpunkt der Lehre bilden Portraits, Akte und Stillleben. Von Oktober bis Dezember 1910 beteiligt sie sich mit zwei ihrer Portraits an der zweiten Ausstellung des „Kölner Künstlerbundes“.

Im Januar 1911 bildet sich aus dem Kreis des 1909 gegründeten Kölner Künstlerclubs der „Gereonsklub“ als Forum für moderne Kunst. Hier planen Olga Oppenheimer und der expressionistische Graphiker Franz M. Jansen (1885-1958) mit Emmy Worringer das Ausstellungs- und Vortragsprogramm und setzen es um. Jansen entwirft die Einladung zur Eröffnungsveranstaltung der ersten Ausstellung am 21. Januar 1911. Auch im Restaurant des Zoologischen Gartens, am Ort des heutigen „Zoo Event“, (Abb. 5), das die Witwe Berta Worringer mit ihrem jüngsten Sohn Adolf betreibt, finden vom „Gereonsklub“ organisierte Ausstellungen und Künstlertreffen statt. Die erste Ausstellung der Gesellschaft zeigt Beispiele der europäischen Avantgarde, darunter Werke von Oppenheimers Lehrer Paul Sérusier, Gustav Klimt (1862-1918) und Pablo Picasso (1881-1973) sowie Vincent van Goghs (1853-1890). Die Schau vereinte die künstlerischen Einflüsse der beiden Mitinitiatoren Oppenheimer und Jansen und offenbarte gleichzeitig die Zielsetzung des Klubs: die Förderung avangardistischer europäischer Kunst im Rheinland und ihres Dialogs mit der rheinischen Kunstszene. Bereits im Oktober 1911 öffnet der „Gereonsklub“ die erste Ausstellung mit Bildern von Franz Marc (1880-1916), der in München den „Blauen Reiter“ gegründet hatte. Der mit Olga Oppenheimer befreundete Bonner Expressionist August Macke (1874-1914) leitet ab 1912 den Klub. Im Januar 1912 übernimmt er die legendäre erste Ausstellung des „Blauen Reiters“ von der Münchner Galerie Thannhäuser, erstmals sind die Werke der neuen Bewegung in Köln zu sehen. Im Juni des Jahres organisierte die Vereinigung in der Domstadt auch die zweite Ausstellung des „Blauen Reiters“. Nach dem Umzug an den Friesenplatz 1913 werden z. B. noch Robert Delauney (1885-1941) und Paul Klee (1879-1940) präsentiert.

Nachdem Macke Oppenheimer dem Direktor des Wallfraff-Richartz-Museums Alfred Hagelstange (1874–1914) vorstellt, ist sie 1910, 1911 und 1913 in dem Museum mit Holzschnitten und Ölbildern vertreten. 1911 ist Oppenheimer neben Macke und Jansen Gründungsmitglied der „Kölner Sezession“, einem Zusammenschluß von avantgardistischen Künstlern, der sich vom konservativen „Kölner Künstlerbund“ abwendete. 1912 werden einige ihrer Arbeiten im Kunstgewerbemuseum gezeigt. Klar ist bislang nicht, welche Werke präsentiert wurden. Auch welche, vielleicht gar die gleichen, in der 4. und letzten Ausstellung des Düsseldorfer „Sonderbundes“ im gleichen Jahr in Köln präsentiert sind, wissen wir nicht. Im Frühjahr 1913 ist Oppenheimer bei der Armory Show, einer Kunstmesse auf Wanderung in New York, Boston und Chicago mit sechs Holzschnitten als einzige Künstlerin aus Deutschland, neben acht Bildern von Pablo Picasso (1881–1973) und zwölf von Henri Matisse (1869–1954) vertreten. Sie sind in der 1911 beim Berliner Fischer-Verlag erschienen Erzählung „Van Zantens glückliche Zeit“ des dänischen Autors Laurids Bruun (1864-1935) abgebildet. Die Kunstmesse gilt bis heute als eine der wichtigsten Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts, die den Beginn der Beschäftigung mit der europäischen Avantgarde in den USA bedeutete.

Im Juli 1913 lädt August Macke die Künstlerin mit zwei Stillleben zu den 16 Künstlern der Ausstellung „Rheinische Expressionisten“ in die Bonner Buchhandlung Friedrich Cohen. Wenig später ist Olga Oppenheimer an der Ausstellung gleichen Namens in Otto Feldmanns Rheinischem Kunstsalon in Köln letztmalig als Künstlerin und Ausstellungsexpertin beteiligt. Bald danach lösen sich der „Gereonsklubs“ und die „Kölner Sezession“ auf.

Im Oktober 1913 heiratet sie Adolf R. Worringer (1882–1960) und lebt mit ihm in Köln-Riehl in der Bodinusstr. 2nahe dem Zoo. Sie bekommt die Söhne Robert (1914-1985), später Gastwirt wie sein Vater, und Ulrich (1916-1986), der nach dem Zweiten Weltkrieg in leitender Position an verschiedenen Banken arbeitet. Warum sie ihr Atelier mit der Eheschließung aufgibt, darüber wissen wir ebenso wenig wie über den Verbleib der Mehrheit ihrer Kunstwerke.

Dass 1914 ihr jüngeren Bruder Friedrich und gleich darauf August Macke fielen, trifft sie schwer. Da ihr Mann bis 1917 ebenfalls an der Front dient, lebt sie mit der Schwiegermutter Berta und der Schwägerin Emmy. In jene Jahre fällt laut familiärer Erzählung der Beginn einer psychischen Erkrankung, über die aber auch nichts Genaues bekannt ist. Nach Kriegsende wird Olga Worringer auf Initiative ihres Mannes in das Marienkrankenhaus der Kranken- und Pflegeanstalt Waldbreitbach bei Neuwied eingewiesen. Den beiden Söhnen verschweigt die Familie den Verbleib der Mutter, so die jüngste Tochter ihrer Freundin und Schwägerin Marta, Lucinde Sternberg-Worringer, gegenüber der Autorin 1998. Adolf Worringer betreibt Ende der 1920er Jahre in Köln insgesamt drei große Gaststätten erfolgreich, die Söhne wuchsen unter Betreuung eines Kindermädchens mit Großmutter und Tante auf. Ab 1933 verzeichnet der Zoo immer weniger Besucher, so bleiben auch im dortigen Restaurant Gäste aus. Sein Betreiber wird von Lieferanten ob seiner jüdischen Familie diffamiert sowie die Pacht willkürlich durch den Zoodirektor gekündigt. Adolf Worringer wird im Vorfeld der Verkündung der Nürnberger Gesetze 1935 die Ehe mit einer Jüdin zum Vorwurf gemacht. Daraufhin reicht er im Herbst 1935 die Scheidung ein. Wie aus ihren Anträgen auf Widergutmachung nach 1945 zu entnehmen ist, waren beide Söhne in ihren Wünschen bei der Ausbildung als „Halbjuden“ eingeschränkt. Robert wurde 1944 denunziert, die Gestapoakten sind leider zerstört, und war vom 8. Februar 1944 bis zur Befreiung politischer Häftling im KZ Buchenwald.

Bereits am 10. Februar 1941 wird Olga Worringer geb. Oppenheimer im Rahmen einer „Sonderaktion“ zur Vernichtung jüdischer älterer Patientinnen und Patienten in die Zwischenanstalt Andernach verlegt, am Tag darauf gelangt sie in einem Sammeltransport in die Tötungsanstalt Hadamar und wird dort sofort in der Gaskammer ermordet.

In den offiziellen Papieren wurde von der Euthanasie-Zentrale in Berlin bewusst irreführend „Cholm“ (ein Ort östlich von Lublin) gegenüber den Angehörigen als Tarnadresse für den Ort des Todes angegeben. (Abb. 6) Die Patientenakten wurden nach Berlin verschickt und sind zum großen Teil vernichtet, so auch die von der Kölner Malerin.

Am 13. Juni 2025 wurde ein Stolperstein für Olga Oppenheimer vor dem Haus Bodinusstr. 2 verlegt. 2026 wird am Gereonshaus eine Informationstafel zu Leben und Werk der Künstlerin enthüllt.

Autorin: Christl Wickert (Berlin / Zernien) unter Mitarbeit von Julia Worringer und Ines Siglienti

Dr. Christl Wickert

Wacholderweg 7

29499 Zernien

www.geschichtsraum-wickert.de

Werke:

Die meisten Werke von Olga Oppenheimer sind mit Ausnahme von wenigen Arbeiten, teils nur durch Fotos überliefert, heute verschollen. Sechs ihrer Arbeiten aus den Jahren zwischen 1899 und 1907 haben sich in Privatbesitz, erhalten.

1899 – Wilberg, Zeichnung, Familienbesitz

1907 – Ernte, Holzschnitt, Familienbesitz

1907 – Venedig, Holzschnitt, Familienbesitz

1907 – Akt in Rückenansicht, Holzschnitt, Familienbesitz

1907 – Bildnis Bertha Oppenheimer, Gemälde, Privatbesitz (Dauerleihgabe im Kunstmuseum Bonn)

o.D. – o.T. (Männerportrait mit Bart und Hut, vermutl. Wilh. Busch), signierte Kohlezeichnung, Privatbesitz.

o.D. – o.T. (Frauenportrait, unbekannt), Ölgemälde, Kölnisches Stadtmuseum1913 – Kaiser Wilhelm II. Gemälde, Verbleib unbekannt, Foto: Rheinisches Bildarchiv – undatiert

Werke, deren Verbleib unbekannt ist:

1909 – Sechs Holzschnitte, in: Laurids Bruun, Van Zantens Glückliche Zeit: Ein Liebesroman von der Insel Pelli, Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane, Berlin 1909 (1911 gezeigt in der Armory Show, New York).

1911 – Sonnenblumenstillleben, Aquarell, Foto: Rheinisches Bildarchiv

1912 – 2 Stillleben (gezeigt in der Ausstellung der Kölner Sezession)

1912 – Stillleben (gezeigt in der Ausstellung des „Sonderbundes“ in Köln)

1913 – Kaiser Wilhelm II. Gemälde, Verbleib unbekannt, Foto: Rheinisches Bildarchiv, o.D.

1913 – Doppelbildnis, Gemälde

Quellen:

Joachim Heusinger von Waldegg, Olga Oppenheimer, in: Die Rheinischen Expressionisten. August Macke und seine Malerfreunde, hg. von Aurel Bongers, Joachim Heusinger von Waldegg, Dierk Stemmler, Bonn 1982, S. 356ff.

Stephan Berg (Hg.), Ein Expressionistischer Sommer, Bonn 1913, Katalog der Ausstellung, München 2013.

Helga Grebing, Die Worringers: Bildungsbürgerlichkeit als Lebenssinn – Wilhelm und Marta Worringer (1881–1965), Berlin 2004.

Martin Pesch, Olga Oppenheimer, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/olga-oppenheimer/DE-2086/lido/5db1a5abde9f51.19861210 (abgerufen am 25.04.2025).

Hildegard Reinhardt, Olga Oppenheimer – Eine verschollene Künstlerin des Kölner „Gereonsklubs“, in: August Macke und die Rheinischen Expressionisten. Werke aus dem Kunstmuseum Bonn und anderen Sammlungen, hg. von Magdalena M. Moeller, München 2002, S. 289-292.

Kira Reinke, Die Armory Show: Die Ausstellung, die alles veränderte, 2022, siehe unter: https://www.barnebys.de/blog/die-armory-show-die-ausstellung-die-alles-veranderte (abgerufen 25.4.2025).

Auskunft der Gedenkstätte Hadamar, Madeleine Michel, vom 16. Mai 2024 www.gedenkstaette-hadamar.de.

Auskunft zum Anstaltsaufenthalt und zum Tod:

HHStAW, Best. 631a, Nr. 1-453 (Verfahren der Generalstaatsanwalt Frankfurt unter Leitung von Fritz Bauer gegen Werner Heyde, Gerhard Bohne und Hans Hefelmann 1959-1963).

LVR Archiv Brauweiler, ALVR Nr. 13.070 Aufstellung der damaligen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach vom 11. Februar 1941, Aufenthaltsliste 10./11.02.1941: „Namentliche Liste derjenigen jüdischen Kranken, die auf Grund der Verfügung vom 31.1.41 VEa Nr. 434 die Anstalt passiert haben.“

NRW Landesarchiv, Bestand: Wiedergutmachung, hier BR 3005 Nr. 22019 Ulrich Worringer, BR3008 Nr. 93 Robert Worringer, abgeschlossen 31.5.1961, BR 3008 Nr.12397 Adolf Worringer.

Nachweis der letzten Adresse Bodinusstr. 2 mit Telefon B 7448

in: Greven’s Adressbuch 1915, S. 671. Das Haus war das Eckhaus zur Stammheimer Str., heute ein Mehrfamilienhaus aus der Nachkriegszeit. Die Häuser Nr. 1, 5 und 7 und 4,6,10 stehen auf der Denkmalsliste von Köln-Riehl.